「ゴキブリは冬に見かけないけど活動しているの?」

ゴキブリは冬眠すると思われがちですが間違いです。

夏よりは見かけることが少ないですが、完全に死滅しているわけではありません。

ゴキブリは季節関係なく活動していますが、寒さに比較的弱いため冬は温かい場所を探して潜んでいます。

では、見えない場所に隠れているゴキブリをどのように対処すればいいのでしょうか。

今回は、ゴキブリを室内に引き寄せない対策や、すでにいるかもしれないゴキブリを駆除する方法を紹介します。

本記事を読むことで、居場所がわからないゴキブリも正しい方法で駆除することができます。

ゴキブリが出やすい時期の夏に備えて、冬の間に対策しておきましょう。

ゴキブリは冬の寒い時期も活動する

ゴキブリは冬の寒い時期になると見かけることが少ない生き物ですが、冬眠をせず季節に関わらず活動しています。

ゴキブリは20℃を下回ると繫殖活動を停止するため、冬に窓を開けて冷たい空気を室内にいれて動きを鈍くさせる対策ができます。

「冬に窓を全開にするとゴキブリが死ぬ」とよく言われていますが、ゴキブリの繁殖を避けるための対策であり、ゴキブリが死ぬわけではありません。

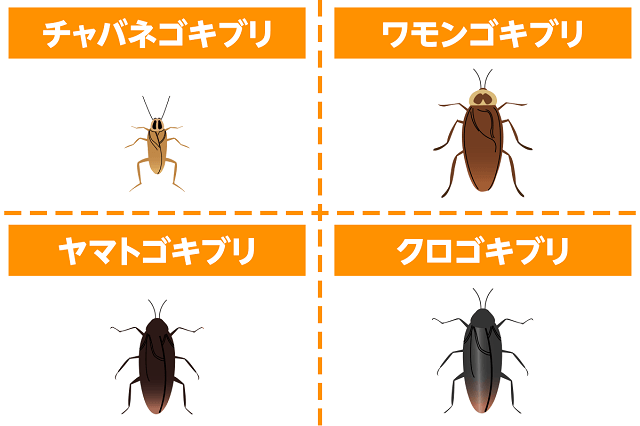

代表的なゴキブリは以下の4種類で、ゴキブリによっても寒さに強い、弱いがあり過ごし方もそれぞれ違います。

- クロゴキブリ

-

- 体長

-

30~40mm

- 分布地

-

- 本州中部以南

- 南西諸島にはいない

- 耐寒性

-

強い

- 冬の休眠

-

- 幼虫は休眠

- 屋外では越冬可能

- 卵も越冬可能

- チャバネゴキブリ

-

- 体長

-

11~15mm

- 分布地

-

- 原産地不明

- 人工的な温暖環境に生息

- 耐寒性

-

弱い

- 冬の休眠

-

- 休眠しない

- 寒さが厳しいと死ぬ

- ワモンゴキブリ

-

- 体長

-

30~45mm

- 分布地

-

- 南西諸島

- 九州でも高温の環境で暮らしている

- 耐寒性

-

弱い

- 冬の休眠

-

- 休眠しない

- 寒さが厳しいと死ぬ

- ヤマトゴキブリ

-

- 体長

-

25~35mm

- 分布地

-

- 東北地方~関東・中部

- 西日本は少ない

- 耐寒性

-

強い

- 冬の休眠

-

- 幼虫は休眠

- 屋外では越冬可能

- 卵も越冬不可

特にチャバネゴキブリは完全な屋内性害虫で、25〜30℃であれば冬でも繫殖活動がおこなえます。

冬の室内でも暖房設備が効いていれば過ごしやすいため、どこかに潜んで卵を産み付ける可能性があります。

しかし、温かければ必ずいるわけではなく、餌や水が近くになければ住処になりません。

家電製品、食べ物や水気が多いキッチンは、特にチャバネゴキブリの居場所になりやすいでしょう。

冬の間に繁殖させないために、チャバネゴキブリは冬に駆除をおこなうことが最適です。

幸い冬はチャバネゴキブリの居場所が限られるため、居場所を特定して駆除しやすいというメリットもあります。

一方、クロゴキブリ、ヤマトゴキブリは屋外性害虫で冬は休眠をおこなうため、寒い時期は室内でほとんど見かけません。

ワモンゴキブリも寒さに弱いですが、室内よりも地下街や下水道を生息場所とすることが多いです。

ゴキブリの種類や生態についてもっと知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

冬のゴキブリは温かい場所に潜んでいる

冬のゴキブリは温かい場所を求めてやってくるため、以下のような温度が高い場所に潜んでいます。

- 家電製品の裏や下

- ダンボールのすき間

- 天井裏や床下リスト

冷蔵庫や電子レンジなどの家電製品は日常的に使用されるもので、温度が上がりやすいうえに餌も確保しやすいため、ゴキブリにとっては快適な場所です。

ダンボールは保温・保湿性に優れており、天井裏や床下は断熱効果が高い家だと温かい空気が溜まりやすいです。

冬の寒さをしのぐために、ゴキブリはこれら周辺のわずかなすき間や穴から侵入します。

日常的にできるゴキブリ対策4つ

ゴキブリを屋内に入れないためには、日頃からゴキブリが好まない環境を作ることが重要です。

以下の4つの対策をおこない清潔な環境を保ちましょう。

- 家電製品の裏やキッチンは掃除しておく

- ダンボールは早めに処分する

- アロマで忌避効果を出す

- 玄関や窓を長時間開けないリスト

家電製品の裏やキッチンは掃除しておく

家電製品の裏は汚れやすいため、定期的に掃除をおこないましょう。

冷蔵庫や洗濯機などの大型家電製品は動かすことが少なく、掃除もしづらいため、ゴキブリの餌となるほこりやゴミが溜まりやすいです。

1年に1度は大型家電製品を動かして、ほこりやゴミを取り除きましょう。

キッチン周りは食品や水気も多く、放置したままにしているとゴキブリが食べ物の匂いや水に引き寄せらます。

余った食品はタッパーや保存袋にいれて冷蔵庫に保管し、キッチンの水気も拭き取っておきましょう。

タマネギはゴキブリが特に好むためしっかり密封をして保管には注意しましょう。

ダンボールは早めに処分する

使用しないダンボールはできるだけ早めに処分してください。

ダンボールをしばらく処分しない場合は、すき間ができないように畳むか、ビニール袋にダンボールをいれて袋の口を縛っておきましょう。

放置したままにしていると、ダンボールのわずかなすき間からゴキブリが侵入してしまいます。

また、すき間の中で卵が産みつけられている恐れもあるため注意しましょう。

アロマで忌避効果を出す

アロマには「忌避(きひ)効果」というゴキブリなどの害虫を引き寄せない効果があります。

アロマであればすべて忌避効果があるわけではなく、天然精油のアロマを使用してください。

人工的に作られたアロマでは忌避効果がありません。※

※参考情報:「天然精油に含まれるゴキブリ忌避物質と関連化合物の忌避性」(最終閲覧:2023/3/3)

香りはミントやハッカなどの刺激的な香りが効果的です。

一方、バニラやオレンジなどの甘い香りのアロマはゴキブリを引き寄せてしまいます。

アロマオイルの自作も可能ですが、天然ハッカ油を配合したゴキブリ除け製品を使用するのがおすすめです。

殺虫剤のメーカーとして有名なアース製薬から販売されているため信頼性もあり、置くだけで効果が発揮できるため簡単にゴキブリ対策ができます。

殺虫成分を含まない防除用医薬部外品のため、お子様やペットがいるご家庭でも安心して使用できます。

| 商品名 | 天然ハーブのゴキブリよけ |

| 価格 | 563円(税込) |

| 個数 | 4個入り |

| 香りの種類 | ミント |

以下の記事ではハッカ油を利用したゴキブリ対策を紹介しているため、こちらもぜひ参考にしてみてください。

玄関や窓を長時間開けない

玄関や窓を開けたままにしておくと、外からゴキブリが侵入してくる可能性があります。

外出時や帰宅時、換気時など、玄関の扉や窓を長時間開けたままにせずできるだけ早めに閉めましょう。

玄関の扉を開けたと同時にゴキブリが侵入してくる場合もあるため注意してください。

しばらく開けておきたい場合は、先ほど紹介したゴキブリ除けを玄関や窓の近くに置いておきましょう。

※ 対応エリア・加盟店により記載価格や条件では対応できない場合がございます。

※ 対応エリア・加盟店により記載価格や条件では対応できない場合がございます。

↓Backup (PC 記事内CTA旧バージョン)非表示

※1 対応エリア・加盟店・現場状況により、本日中の施工が難しい場合があります。※2 対応エリア・加盟店・現場状況により、事前にお客様にご確認したうえで調査・見積りに費用をいただく場合がございます。

ゴキブリの侵入口を塞ぐ方法4つ

ゴキブリが侵入できるような箇所がある場合は、通り道を塞いでおく必要があります。

以下の4つの対策をおこない侵入口を塞いでおきましょう。

お風呂やキッチンにゴミ受けを設置する

お風呂やキッチンの排水口にはゴミ受けを設置しておきましょう。

排水管がゴキブリの通り道となっており、排水口から出てくる可能性があります。

ゴミ受けを設置しておくことでゴキブリが排水管を通っても上がってこられないため、侵入を防ぐことができます。

また、網目のすき間から抜け出さないよう5㎜以下の網目を使用しましょう。

『ステンレスパンチングゴミ受け』は、S、M、Lの3種類が揃っており、お風呂とキッチンで使い分けることができます。

ステンレス製のため耐久性があり、繰り返し使えます。

汚れてもお手入れがしやすく、網目が2㎜でゴキブリに破られることなく安心して使用できます。

| 商品名 | ステンレスパンチングゴミ受け |

| 価格 | 580円(税込) |

| Sサイズ | 内径:34㎜、外径:52㎜、高さ:14㎜ |

| Mサイズ | 内径:51㎜、外径:77㎜、高さ:15.5㎜ |

| Lサイズ | 内径:80㎜、外径:101㎜、高さ:23㎜ |

網戸にすき間テープを貼る

網戸は歪んだり劣化しやすいためすき間ができやすく、そこからゴキブリが侵入します。

すき間テープを貼っておくことで、網戸のすき間を塞ぐことができます。

ホームセンターや100円ショップなどですき間テープを購入して貼っておきましょう。

こちらの『隙間テープ』はI、E、Dタイプの3種類から選べて、すき間ごとに使い分けできます。

虫よけだけでなく音や風も防ぐことができ、しっかりとすき間をガードできます。

| 商品名 | 隙間テープ |

| 価格 | 780円(税込) |

| Iタイプ | 幅:9㎜、高さ:2㎜、すき間:1~2㎜ |

| Eタイプ | 幅:9㎜、高さ:4㎜、すき間:2~3.5㎜ |

| Dタイプ | 幅:9㎜、高さ:6㎜、すき間:3.5~5.5㎜ |

換気扇フィルターを取り付ける

換気扇はキッチンの油汚れが溜まりやすく、キッチンからの匂いにもゴキブリが反応します。

換気扇にはフィルターを取り付けて、ゴキブリが侵入できないようにしましょう。

取り付けるフィルターはゴキブリに破られてしまわないよう、厚みがあるものを選んでください。

また、汚れが溜まってきたら定期的に交換もおこなってください。

換気扇フィルターは、ホームセンターやインターネット通販で購入できます。

『パッと貼るだけホコリとりフィルター』は、換気扇の大きさに合わせて自由にカットできます。

従来品より厚さが約1.5倍の2㎝となっており、害虫やほこりを防ぎます。

取り替えの時期になると、浮き出てくるサインがわかるため確認しやすいです。

| 商品名 | パッと貼るだけホコリとりフィルター |

| 価格 | 548円(税込) |

| 大きさ | 30cm |

| 厚さ | 2㎝ |

配管部周りの穴はパテで埋める

配管部周りですき間ができたり、パテで埋めていても長期間経つとパテが劣化して穴ができて、ゴキブリが侵入してきます。

新しいパテを取り付ける際は、配管部周りの汚れを拭き取っておきましょう。

パテも換気扇フィルターと同様に、ホームセンターやインターネット通販で購入できます。

セメダインの『すきまパテ』はエアコンや水道などの排水管、配管部周りに使用できます。

ねんど状になっているため造形がしやすく、すき間をしっかり埋めやすいです。

| 商品名 | すきまパテ |

| 価格 | 410円(税込) |

| 使用 できるもの | コンクリート、モルタル、しっくい、木、金属 等 |

屋外からのゴキブリ侵入を防ぐための詳しい対策を以下の記事にも掲載しておりますので、こちらも参考にしてみてください。

冬にゴキブリ駆除をして夏に備える

ゴキブリ駆除は冬のうちにおこない、ゴキブリが出やすい夏に備えましょう。

ゴキブリは冬に見かけることが少ないため、潜んでいるゴキブリをおびき寄せて退治する必要があります。

「ベイト剤を食べさせる」もしくは「誘引剤付きの粘着シートで捕獲」して、ゴキブリを駆除しましょう。

ベイト剤をたくさん設置する

『ベイト剤』は『毒餌剤』とも呼ばれ、ゴキブリが好む誘引成分に殺虫有効成分を含み、ゴキブリが食べることで駆除できる駆除剤です。

すき間や棚の中など細かい場所に置くことができるため、見えない場所に隠れているゴキブリをおびき寄せることができます。

一つや二つだけではなく、複数の箇所に置くことでゴキブリがベイト剤を見つけやすくなり駆除できる確率も高まります。

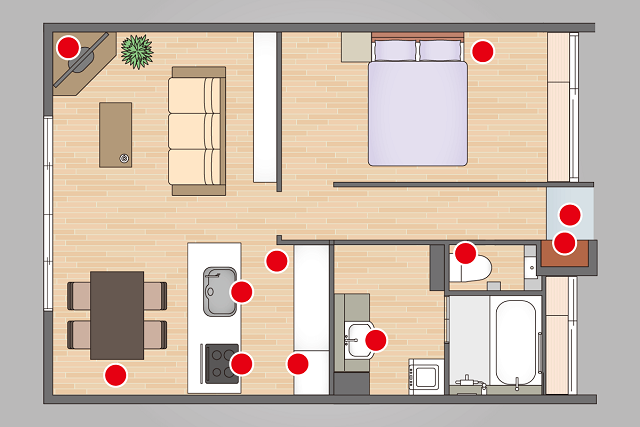

「どこに置けばいいかわからない……」という方は、以下を参考にしてゴキブリがいる可能性が高い場所に置きましょう。

- 台所

-

- 冷蔵庫の裏

- 流し台の下

- 引き出しの中

- コンロの下

- 食器棚の中

- 食器棚の脇

- ゴミ箱の横

- 風呂場

-

- 脱衣所の隅

- 洗面台の隅

- リビング

-

- 家具のすき間

- テレビの裏

- 観葉植物の近く

- 玄関

-

- 入口の隅

- 靴箱の中

- 自室や子供部屋

-

- 押入れの中

- 和室の隅

- クローゼットの中

- 寝室の隅

- その他

-

- トイレの隅

- ダイニングの隅

※参考情報:ゴキブリキャップの株式会社タニサケ『ゴキブリキャップ配置図』(最終閲覧:2023/3/24)

ベイト剤のおすすめ商品は以下の2つです。

- ブラックキャップ

- ブラックキャップ スキマ用リスト

両方ともマルチエントランス容器になっており、360°どこからでもゴキブリが容器の中に入れます。

ブラックドームの暗闇のため、ゴキブリが警戒しづらくおびき寄せることができます。

半生タイプのゴキブリが食いつきやすい餌の形状で、害虫に効く速効殺虫成分『フィプロニル』を配合しており、置いたその日から約1年間効果を発揮。

大型ゴキブリや、薬剤に抵抗性があるゴキブリにもしっかり効きます。

ベイト剤の餌を食べたゴキブリだけでなく、フンや死骸を別のゴキブリが食べることによっても駆除できる仕組みです。

スキマ用は容器の高さが約3分の1なので、ゴキブリが好むわずかなすき間にも置きやすいです。

| 商品名 | ブラックキャップ |

| 価格 | 750円(税込) |

| 個数 | 18個入り |

| 効果期間 | 約1年間 |

| 商品名 | ブラックキャップ スキマ用 |

| 価格 | 585円(税込) |

| 個数 | 16個入り |

| 効果期間 | 約1年間 |

粘着シートで捕獲する

粘着シートは箱型のゴキブリ捕獲器で、ゴキブリの身動きが取れないようにして粘着で捕獲します。

駆除剤ではないため薬剤を使用しておらず、ゴキブリが好む香りの誘引剤でおびき寄せます。

ゴキブリが中で死んだあとは、箱のまま可燃ごみで捨てることが可能です。

粘着シートのおすすめ商品は以下の2つです。

- ごきぶりホイホイ+

- ゴキブリバスターリスト

『ごきぶりホイホイ+』はゴキブリ捕獲器として有名な製品です。

粘着シートがデコボコで、中に侵入したゴキブリがもがけばもがくほど身動きが取れなくなります。

足ふきマットでゴキブリの足についた油や水などの汚れを落とせるため、捕獲しやすくなります。

箱の中でゴキブリが死んでいることを確認してから、ポイ捨てつまみをつかんで捨てましょう。

『ゴキブリバスター』はプロ仕様の粘着シートで、3Dの立体構造になっています。

気温による粘着力の変化がないため、効果も約1年間と長く続きます。

どちらとも、2段階調整で高さの調節ができて横置きも縦置きも可能です。

| 商品名 | ごきぶりホイホイ+ |

| 価格 | 575円(税込) |

| 個数 | 10セット入り |

| 効果期間 | ハクリ紙を剥がしてから約1ヵ月 |

| 商品名 | ゴキブリバスター |

| 価格 | 292円(税込) |

| 個数 | 10セット入り |

| 効果期間 | ハクリ紙を剥がしてから約1ヵ月 |

※各駆除剤のおすすめ商品の詳細は「ベイト剤と粘着シートのおすすめ商品(PDFファイル)」をご確認ください。

以下の記事では、正しいゴキブリ駆除の方法や駆除後の処理方法まで掲載しておりますので、安全な駆除をおこなうためにも目を通しておきましょう。

まとめ

今回は、冬のゴキブリ駆除方法、室内に侵入させない対策方法を紹介していきました。

記事の重要な点を以下にまとめました。

- ゴキブリは冬でも活動している

- 温かい場所を探して隠れているため、冬は見かけることが少ない

- ゴキブリの侵入を防ぐには、日頃から清潔な環境を保ったり侵入口を塞ぐ

- 冬の間にベイト剤や粘着シートを設置して夏に備えておく

ゴキブリは夏に出るイメージが強いですが、冬こそ対策して備えることが大切です。

「冬はゴキブリを見かけないから……」と甘く考えず、暖かくなる前に早めに対策をしましょう。

冬に必ずしもゴキブリが出てこないとは限らないため、駆除剤を設置しておくことも重要です。

【害虫駆除110番】の加盟店は、見えない場所に潜んでいるゴキブリも丸ごと駆除します。

ゴキブリ駆除のプロが、夏になるまでの繁殖を防ぐためにしっかり対策をおこないます。

まずはプロが現地調査をさせていただき、明確なお見積りをご提示いたします。

24時間365日いつでもお電話を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。