ゴキブリが出演(?)するイベントには、必ず駆けつけるゴキラボ編集部です。

今回は、大阪市立自然史博物館で開催中の特別展「昆虫」にお邪魔してきました。お目当ては、もちろん「Gの部屋」(ゴキブリの展示)。「観覧注意」と警告された謎の部屋を、動画と写真でレポートします!

(訪問日:2019年7月18日)

特別展「昆虫」で昆活しよう!

昨年、約44万人が来場した話題の特別展「昆虫」。今年は会場を国立科学博物館(東京都)から、大阪市立自然史博物館(大阪府)へと移し、2019年9月29日(日)まで開催中です。会場には、日本だけでなく世界各地で採集された昆虫の標本約35,000点がズラリ。それぞれを、ユニークな展示演出で楽しむことができます。そんな見どころ満載の同展を、大阪市立自然史博物館 主任学芸員 松本吏樹郎(マツモトリキオ)さんに案内していただきます!

取材協力:大阪市立自然史博物館 主任学芸員 松本吏樹郎さん

小学生の頃から昆虫の博物館に通っていたという松本さん。現在は、ヒメバチ科を専門に研究されています。同展には、松本さんが発見された寄生バチのホロタイプ標本も展示中です。

―――特別展「昆虫」の評判は、東京開催時に伺っていて、今日はすごく楽しみにしてきました。まずは、同展のコンセプトを教えてください。

松本吏樹郎さん

昆虫というのは、私たち人間にとって、ものすごく身近な存在です。子どもの頃は、すごく好きだったりすることはあると思うのですが、彼らのことを詳しく知る機会はあまりないのが現状です。同展では、彼らの生態や形、色が多種多様に存在することを紹介しています。また、採集方法や標本の作り方、さらに昆虫の構造を利用した最新技術などを知ってもらえる内容になっています

―――多種多様な昆虫の世界を知ることができる展示会ということですね。どんな昆虫が待っているのか、ワクワクです! さっそく、見ていきましょう!

昆虫の知られざる生態を紹介する昆虫展

同展では、昆虫の身体や歴史、それに関しての研究までを、全5章で紹介しています。そこだけ聞くと、昆虫が好きじゃないと楽しめないかな? と思うかもしれませんが、全くそんなことはありません!

実は、同展では見た目の美しい昆虫をはじめ、ユニークな身体をもつ昆虫、さらには夏休みの自由研究に役立つ標本の作り方まで、さまざまな切り口で昆虫を紹介しているのです。今回は、そのなかから「昆虫すごいぜ!」と声に出して言いたくなる展示をご紹介!

【見どころ1】昆虫のすごい身体に迫る

「昆活しようぜ!」をキャッチコピーに開催中の特別展「昆虫」。そのオープニングを飾るのは、昆虫の身体や基礎知識などを紹介する展示です。

全長2m!昆虫を巨大模型で観察

エントランスを抜け、会場で出迎えてくれたのは、巨大なハチの模型。なんと、全長2mもあります!

約200倍の大きさで作られた、日本ミツバチの模型。

―――大きい、大きすぎますね! そして、リアル。迫力がありすぎて、圧倒されてしまいました。

松本吏樹郎さん

今までにも大きな模型は作られたことはあったのですが、ここまで精工に再現されものはなかなかないと思います

オオクワガタの約30倍模型。

―――模型を大きくした理由について教えてください!

松本吏樹郎さん

多くの昆虫は小さくて、顕微鏡などを使わないと身体のつくりがよくわからないんですね。でも、彼らの魅力のひとつは身体のつくりにある。そこで、パッと見で詳しく見ていただけるように、大きくしたんです。また、正面や下に鏡を設置して、全方向から見られるようにしています

―――確かに! 毛の1本1本まで再現されていて、身体の構造も分かりやすいです。鏡を使って全方位が見られるようにしているのは、ナイスアイデアですね!

松本吏樹郎さん

そうでしょう。実は、昆虫の身体というのは、彼らの暮らしと結び付けて考えると、とても面白いんです。例えば、日本ミツバチ。彼らは、身体に毛が生えています。これは、餌となる花粉が付きやすいようになっているのです。さらに、うしろ脚はヘラのように平らになっています。なぜかというと、花粉をそこにギューっと丸くまとめて、巣に持って帰るためなんです

集めた花粉は、丸めてうしろ脚に付けます。

―――すごく機能的ですね。まさに生きるために作られた身体という感じがします。

松本吏樹郎さん

また、口のつくりも食べる餌によって違います。チョウは、花の奥にある蜜が吸いやすいようにストローのように細長くなっていたり、クワガタなんかは蜜を舐めやすいようにスポンジ状になっていたり。大きくすることで、分かることがたくさんあります

―――口も! そういった昆虫の生態を実際に見て確かめられるのは、巨大模型ならではですね。

オオムラサキの約30倍模型。

精工に再現された巨大模型は、いずれも迫力満点。自分が小人になったような気分で、昆虫の身体の形と仕組みの関係性を知ることができます。

まるでアート!美しすぎる昆虫たち

同じ仲間でサイズが異なる種類を集めた標本も見逃せません。大きさの違いもさることながら、模様や色のバリエーションにも注目です!

チョウ

世界最大のチョウであるアレクサンドラトリバネアゲハを中心に、カラフルなチョウが並んでいます。

ガ

真ん中のカエサルサンは、翅の面積が世界最大級と言われています。それにしても、こんなに美しいガがいるなんて、驚きです!

カブトムシ

真ん中にいるのは、世界最大のカブトムシとして知られるヘラクレスオオカブトムシ。その周りを囲む大小さまざまなカブトムシも、色とりどりですごくキュートです。

さらに奥に進むと、「美しい昆虫」と題されたゾーンがお目見え。ここには、きらびやかな色彩をもつ昆虫が展示されています。

美しい昆虫の代表格チョウの標本。

―――これ、本物の昆虫ですよね?

松本吏樹郎さん

そうですよ。塗装してないですよ(笑)

―――標本にすると、色は退化したりしないのですか?

松本吏樹郎さん

昆虫によっても違ってきますが、比較的残りますね。例えばトンボの身体の色とか眼の色、バッタとかカマキリの緑色は、わりと色が失われやすいですね。逆にチョウの翅の色とか、毛に色が付いているようなタイプは強い

―――そうなんですね。チョウの翅の色は、手で触ると色がうつるので、もっと弱いかと思っていました。意外です!

同じチョウの仲間でも、模様が微妙に違うのがおもしろいです。

タマムシの仲間もたくさん!

変な形の昆虫が集合!

―――ところで松本さん。そこに鎮座されているのは何者でしょうか?

マルヨツコブツノゼミの拡大模型。

松本吏樹郎さん

ツノゼミの仲間のマルヨツコブツノゼミです。コブコブが付いていて、そこからピューっとトゲが出ています。どうしてこんな形なのかは、よくわからない(笑)。そもそもツノゼミ自体、形がすごく多様なんです

ユニークな形をしたツノゼミの仲間たち。

―――宇宙人みたいですね。見れば見るほど不思議……。

松本吏樹郎さん

あるものはアリに擬態して、またあるものは植物のトゲに似せて身を隠しているのではないかと言われています。しかし、正確な理由はわかっていないので、きちんと調べてあげないといけないですね

大きくて変わった甲虫(左)、小さくて変わった甲虫(右)。

ため息が出るような美しいチョウから、「なんだコレ!?」と目を疑うようなツノゼミまで、多種多様な姿で来場者を楽しませてくれる昆虫たち。でも、「昆虫ってすごい!」と驚くのはまだ早い! 同展はまだまだ序盤、次はいよいよあの部屋へ!

【見どころ2】ゴキブリのいる「Gの部屋」(動画あり)

続いては、お目当ての展示「Gの部屋」へ。壁に掲出された「観覧注意」のパネルには、ゴキブリのイラストが描かれています。芸が細かい!

「観覧注意」のパネルには、ゴキブリのイラストが!

―――なぜゴキブリだけ別部屋にしようと思われたのですか?

松本吏樹郎さん

ゴキブリって部屋に出てきたら嫌な感じがしますけど、彼らのほとんどは森や林に生息しています。そして、枯れた植物を分解するという、結構重要な役割を持っているんです。クロゴキブリやワモンゴキブリといった、部屋に出てくる種類だけじゃなくて、こういうグループもいるんだよっていうのを知ってもらえればと思います。実際見てみたら、面白いゴキブリがいるんだなって感じてもらえるんじゃないかな

―――なるほど。“昆虫いちの嫌われ者”というイメージを覆す展示というわけですね。実際、お客さんの反応はどうでしょうか。

松本吏樹郎さん

反応はいいですよ。結構キレイなのもいるし、変な形なのもいるし、テントウ虫に擬態しているような面白いやつもいるしと、ゴキブリにもいろんな種類がいるんだなって感じで

―――それを聞いて、安心しました。では、さっそくゴキブリたちとご対面!

マダガスカルヒッシングローチ(マダガスカルゴキブリ)

翅がなく、三葉虫のような見た目の「マダガスカルヒッシングローチ」とご対面! 約50mm~70mmもある巨大ゴキブリです。隣で熱心に観察をされている男性がいらっしゃったので、少しお話しをお伺いすることに。

虫好きの男性Aさん

「『マダガスカルヒッシングローチ』はジブリ作品『風の谷のナウシカ』に登場するオームみたいですよね。私も昆虫が好きで、旅行先で観察したりしているんですよ。『マダガスカルヒッシングローチ』にも、触ったことがありますよ」

なんと、偶然にも「Gの部屋」でゴキブリ好きさんに出会うことが! 思わず、ゴキブトークで盛り上がってしましました。

マダガスカルヒッシングローチについて詳しくは⇒『竜洋昆虫自然観察公園の裏側:ゴキブリ約90種が住まうG専用飼育室に潜入!』

ハテナゴキブリ(クエッションマークゴキブリ)

ベルベットのような手触りの身体に、ハテナマーク(クエッションマーク)が付いたかわいいゴキブリ。小学生の男の子2人が食い入るように見ていたので、感想を聞いてみることに。

小学生の男の子A君

「ゴキブリっぽくなくて、かわいい」

小学生の男の子B君

「家に出てくるのと全然違う。これなら僕でも触れそう!」

女性の方

「ハテナのマークが背中に付いているから、ハテナゴキブリっていうんや。可愛いやん。ゴキブリっぽくない」

「ハテナゴキブリ」の愛らしさは、子供も大人もメロメロにしてしまったようですね。

グロウスポットローチ(ヒカリモンゴキブリ)

腐葉土の中に隠れていたのは「グロウスポットローチ」。ミツバチのようなかわいい見た目が特徴です。観察していた女性の方から「ゴキブリのイメージが変わるわ~」という感想をいただき、思わずガッツポーズ!

ヨロイモグラなど26種の標本もお目見え

生体の展示だけではなく、世界各地で採集された珍しいゴキブリの標本もラインアップ。日本では見ることのできない種類のゴキブリを、じっくりと観察することができます。

和名:ヨロイモグラゴキブリ

体長100mm以上、重さ35g以上にもなる世界最重量のゴキブリです。地中性で、普段は家族と一緒に土に掘った穴の中で暮らしています。ユーカリの葉っぱが大好物!

和名:ニコニコゴキブリ

青い目に、ニッコリと微笑む口元がキュートなゴキブリ。これが模様だというのですから、驚きです。グリーンバナナローチにも少し似ています。

和名:フデヒゲゴキブリ

よく見ると、触角が筆のような形をしているのがわかりますか? こんなネーミングをよく思いついたものです。身体も白と黒のモノトーンカラーで、とってもオシャレ!

和名:ハンゲゴキブリ

ドレスシャツを着用しているように見えるゴキブリ。胸部には茶色の斑紋がひとつあり、ベレー帽をかぶっているようにも見えますね。

和名:マドゴキブリ(左)、オオニセマダラゴキブリ(右)

色や形は似ていますが、大きさが全然違う2種類。どちらもべっ甲のような翅が印象的です。オオニセマダラゴキブリは、肢の先だけ黄色くなっています。

和名:ユウレイゴキブリ(和名)のなかま

オレンジ色の胸部が特徴のユウレイゴキブリ。3匹とも配色が少し違いますが、どれもキレイな色をしています。別名:オレンジヘッドローチ。

和名:マレーゴキブリ

コオロギのような見た目のゴキブリを発見。左側のマレーゴキブリはスッキリと細身なのに対して、右は雫のような形をしていています。

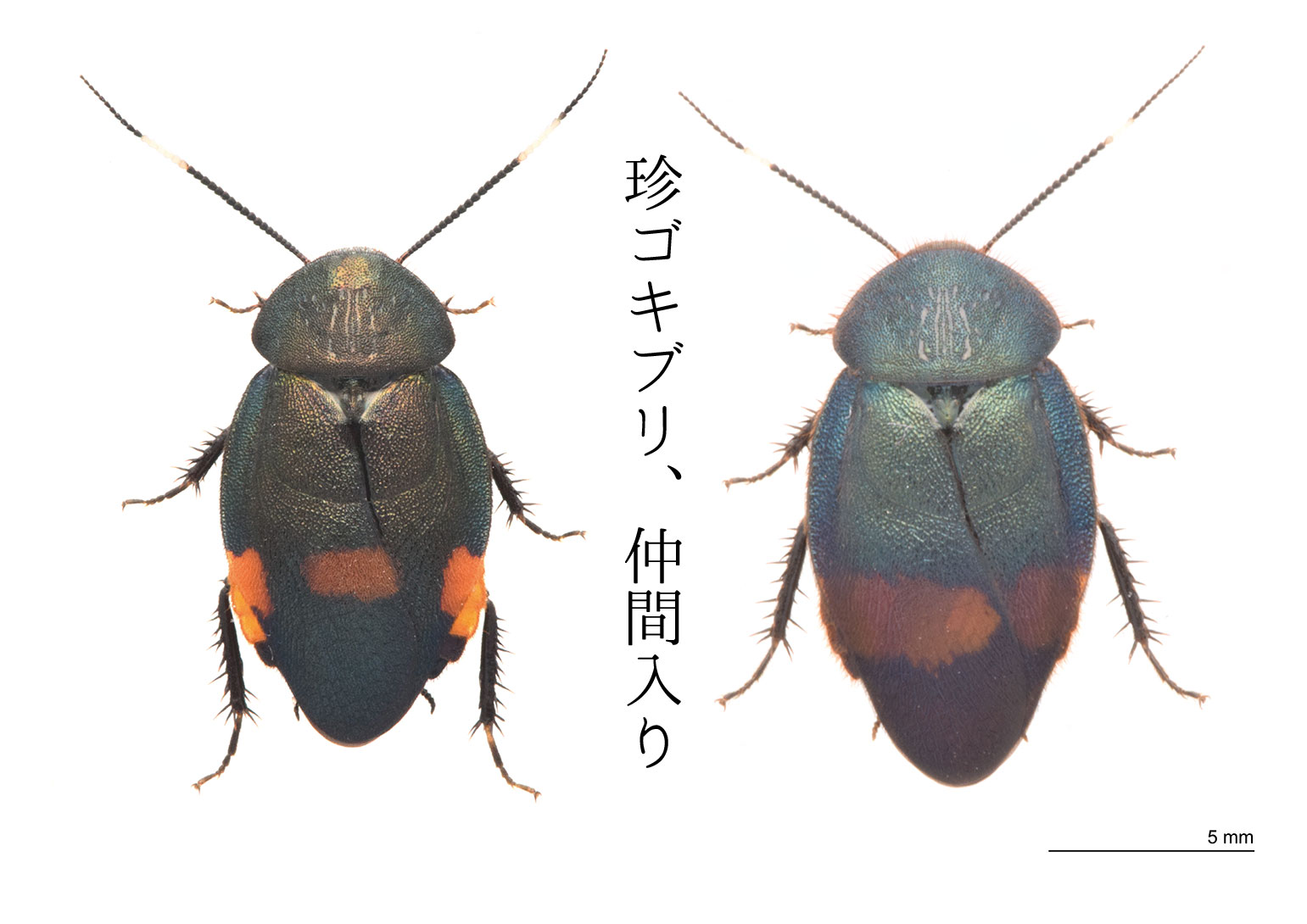

和名:ケンランマルゴキブリ

ケンランマルゴキブリ(左)はキレイな緑色が魅力的な種類。光の角度によって色が変わり、まるで宝石のようです。

ゴキブリの生態系における役割などの説明もあります。

そのほか、オオゴキブリの仲間やホタルゴキブリ、キイロテントウゴキブリなど、全26種類のゴキブリの標本を見ることができ、大満足!

【見どころ3】大阪展ならではの標本コレクション

松本吏樹郎さん

今回、関西地方にしか生息していない昆虫の標本や、戦前に作られた標本なども紹介しています。どちらも大阪市立自然史博物館の所蔵品なので、大阪展でしかご覧いただけない展示なんですよ

―――大阪展ならではの標本! どんな昆虫がいるのか楽しみです。

関西近辺の昆虫がゾクゾク!

関西近辺、沖縄、アマゾンの3つの地域に生息している昆虫を紹介する「さまざまな環境に住む昆虫」。各地域に生息している、人間にとって身近な昆虫がピックアップされています。

標本の背景には、生息場所を描いたイラストが展示されています。

松本吏樹郎さん

東京展では関東近辺に生息している昆虫を紹介していたのですが、大阪展では関西近辺のものに変更しています。同じ本州でも、生息している昆虫は違うんです。例えばセミ。大阪ならクマゼミですが、東京にいったらクマゼミはあまりいなくて、ミンミンゼミとアブラゼミばかりなんです

関西に生息しているクマゼミの標本。

関東に生息しているミンミンゼミの標本。

―――私は大阪に10年、東京には4年住んでいますが、それは知らなかったです! すごく身近な昆虫なのに……。

クマゼミのほか、チョウやカマキリなども展示されています。

―――そういえば、このゾーンは関西近辺のほかに沖縄とアマゾンの昆虫も紹介されているんですね。

松本吏樹郎さん

そうです。各地域を、民家の周辺(人家周辺)、林の周辺(林縁)、林の中(林内)、川の近く(流水域)、池の近く(止水域)と、環境ごとに分けて昆虫を展示しています

沖縄に生息している昆虫たちも、5つの生息ゾーンに分けて展示されています。

―――なぜ、環境ごとに昆虫を分けて展示しているのでしょうか。

松本吏樹郎さん

生息環境は同じでも、地域によって異なる昆虫の姿を比べてもらえるからです。沖縄の昆虫は見た目の雰囲気が他と違うなとか、アマゾンの昆虫を見ると全然見たことがない昆虫がいるなという感じで、地域ごとの違いが分かる展示になっています

アマゾンの林縁部に生息している昆虫たち。派手で大きい!

―――同じ仲間でも、地域によってこんなに違うんですね。暖かい地域ほど、昆虫は派手で大きくなる傾向があるように感じます。

松本吏樹郎さん

面白いですよね。また、地域差とは別ですが、オサムシなどの翅が退化していて、地面を歩きまわる虫は、西日本と東日本で全く別のものがいるんですよ

―――それは地面の環境が違うからですか?

松本吏樹郎さん

翅のある昆虫は、わりと広い範囲に分布しています。しかし、地面を歩くだけの昆虫は、川があったり、高い山があったりすると、あまり移動できず、そのまま地域特有の集団になってしまうんです。分布の調査は、専門家だけでは手が足りないので、全国の昆虫好きの方が担ってくれているんですよ

―――昆虫の分布の把握は昆虫好きな方々のおかげで、成り立っているんですね!

関西と関東で生息している昆虫が違うというのは、こういった機会がないと知ることができないことかもしれませんね。実際、私がそうでした。

100年前の昆虫も標本に!

大阪市立自然史博物館の所蔵品を紹介するゾーン。

松本吏樹郎さん

今回展示している当館の所蔵品のなかには、昆虫好きの方々に寄贈いただいた品もたくさんあるんですよ。例えば、宝塚の昆虫館から譲り受けた標本。1939年オープンの博物館が所蔵していた品なので、ものによっては100年前の昆虫が入っているんです

―――標本って、そんなに長持ちするものなんですね!

宝塚の昆虫館から寄贈された戦前に作られた昆虫標本(1)。

松本吏樹郎さん

適切に作って、適切に管理してあげると、もっと長期間もたせることができます

―――標本は長期間保管することを目的に作られているのでしょうか。

松本吏樹郎さん

標本として残すことによって、この昆虫は確実にその場所で生息していたんだという証拠になるんです。そして、昆虫の生息状況を100年、200年ごとに比べると、生息数の変化や、絶滅しかけていないかなどを、調べることができます

宝塚の昆虫館から寄贈された戦前に作られた昆虫標本(2)。

―――標本は重要な役割を果たしているのですね。勉強になります!

古い標本の中には、淡路島で採集されたタガメやコバンムシの姿もありました。しかし、現在の淡路島に彼らは生息していません。このことから、採集された当時の淡路島は、彼らが住めるほど水辺の環境がよかったということが分かるそうです。昆虫標本は、こういった環境の変化も知ることができるのです。

【見どころ4】採集方法や新種発見のプロセスを紹介

同展では、標本ができるまでの過程も紹介しています。採集道具や標本の作り方など、夏休みの自由研究に役立つ情報もあるので、ぜひチェックしてくださいね。

昆虫採集道具が勢ぞろい!

―――見たことのない採集道具がたくさんありますね。どれがおススメですか?

昆虫採集に使用する道具。

松本吏樹郎さん

応用が利くトラップといえば、ノムラホイホイ。ペットボトルと針金で作られている簡単な仕組みの道具なんですが、採集能力は抜群です。例えば、バナナを入れておくとカブトムシやタテハチョウの仲間が採集でき、魚や肉を入れておくと地面の上を歩いているような昆虫が採れます。さらに、それを水の中に入れておくとゲンゴロウの仲間も捕獲できるんです

―――ノムラホイホイ、すごいですね!

あらゆる昆虫が採れるノムラホイホイ。

ノムラホイホイの作り方や使い方は⇒『フィルムケースとノムラホイホイでゴキブリ採集に挑戦!in竜洋昆虫自然観察公園』

昆虫標本づくりは乾燥が重要!?

松本吏樹郎さん

採集してきた昆虫を、今度は標本にしていきます。標本というのは、あとで調べやすいように形を整えてあげて、とにかくカラッと乾燥させるって言うのがポイントなんです

―――カラッと乾燥させる……。なんだかお料理みたい!

昆虫標本を作る道具と、その過程を動画で紹介しています。

100年前に制作された標本も展示されています。

採集道具のなかには、虫取り網や虫かごなど、見慣れたものもありました。手に入りやすい道具で始めることができるのも、昆虫採集の魅力ですね。ぜひ、この展示を参考にして、昆虫採集にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

新種を発見したらどうする?

新種発見のプロセスを説明してくれる松本さん。

ここでは、松本さんが発見した寄生バチが新種であることを発表するまでのプロセスを紹介しています。

松本吏樹郎さん

自分が研究しているグループであれば、見た目や生態はある程度把握しているので、発見時にこれは新種かもと分かります。しかし、それを証明するまでが大変。文献や標本を、一生懸命調べるんです

―――とても地道な作業なのですね。新種発見の道のりはやはり遠い……。

松本吏樹郎さん

結構時間がかかる作業になります。それが明らかになったら、特徴を示して、標本のひとつをホロタイプ標本に選びます。これは、学名の基準となる標本のことで、世界にただひとつしか存在しないものになります

松本さんが発見した新種の寄生バチのホロタイプ標本(左側の昆虫)。

海外から標本を取り寄せて比較したり、細かな体の違いを確認したりと、新種発見のプロセスは、一筋縄ではいかないよう。研究者さんならではの、苦労を知ることができる貴重な展示でした。

昆虫の構造を生かした技術に注目!

同展のラストを飾る展示では、昆虫と人の生活との関わりを紹介しています。

松本吏樹郎さん

最後に紹介するのは、人の生活に関係している昆虫です。例えば、シルクの原料となる繭を作るガや、ハチミツを作るハチがそうですね

―――確かに、シルクもハチミツも昆虫からできているものですね。

シルクを作るガ。白、緑、茶など、色のバリエーションが豊富です。

松本吏樹郎さん

そのほか、『モルフォテックス』という、モルフォチョウの翅の構造を応用した繊維があります。『構造色』と呼ばれる、その仕組みを見ていきましょう。

構造色について動画でチェック!

―――すごくキレイですね! 自然のものとは思えない色をしています。

松本吏樹郎さん

この技術は、傘やクロス、小物入れの塗装など、さまざまなものに使われています

構造色をもつモルフォチョウの仲間。

松本吏樹郎さん

こちらのチラシには、昆虫の複眼の表面構造を利用した、モスアイフィルムが被されています。彼らの複眼は光を反射しないように、表面が凸凹になっているんですね。その凸凹を表面に施したのがモスアイフィルム。これを被せたものは、光が反射しないようになるんです

通常のアクリル板で被ったチラシ(左)、モスアイフィルムで被ったチラシ(右)。

―――身の回りのものにも、昆虫の構造を利用した技術が活躍していたのですね。今後、昆虫の構造や生態の研究が進めば、もっと便利なものが登場するかも!?

特別展「昆虫」レポートまとめ

多種多様な昆虫の世界を、約35,000点の標本を通じて発信する特別展「昆虫」。「すごい形の昆虫」や「Gの部屋」とユニークな切り口で構成された展示は、分かりやすく、遊び心にあふれていていました。

お土産コーナーにあった「虫かご入りおかき」1,080円(税込)

また、昆虫が教えてくれる環境の変化や、昆虫によって発達した技術など、私たちの身近なところで、彼らは活躍しているということにも驚きました。

特別展「昆虫」限定の昆虫グッズも充実!

ぜひこの機会に、昆虫たちのユニークな生態を紹介する同展に足を運んでみてはいかがでしょうか。

展覧会を見終わったあとには、声を出して「昆虫すごいぜ!」と言いたくなるはずですよ!

「特別展「昆虫」」開催概要

- 開催場所

- 大阪市立自然史博物館 ネイチャーホール

- 開催期間

- 2019年7月13日(土)~9月29日(日)

- 開館時間

- 9:30~17:00(入場は閉館の30分前まで)

- 休館日

- 8/19(月)、26(月)、9/2(月)、 9(月)、17(火)、24(火)

- 入館料

- 大人1,400円 高校・大学生800円 中学生以下無料

- アクセス

- 大阪メトロ御堂筋線「長居」3号出口・東へ約800m、JR阪和線「長居」東出口・東へ約1km、大阪シティバス「長居東停留所」。車でお越しの場合は、長居公園内の南駐車場、地下駐車場をご利用下さい。

- @konchuten

- 公式サイト

- 特別展「昆虫」

- 住所

- 大阪府大阪市東住吉区長居公園1-23

- 電話番号

- 06-6697-6221