「クロゴキブリってどんなゴキブリ?駆除方法は?」

「クロゴキブリの幼虫が1匹いたけど、他にもいる?」

クロゴキブリは全国的に生息し、家屋の中でよく見かける代表的なゴキブリです。

もしもクロゴキブリが家の中にいたら、1匹残らず徹底的に駆除したいですよね。

この記事を読めば、クロゴキブリの生態や習性について詳しく知ることができ、本当に効果がある駆除や予防対策ができるようになります。

お伝えしている内容としては、クロゴキブリの生態や特徴の他、潜んでいる場所、侵入経路、効果的な駆除方法、予防方法になります。

また、クロゴキブリ以外で室内で見かけることの多い「チャバネゴキブリ」「ヤマトゴキブリ」「ワモンゴキブリ」との違いについてもご紹介しています。

クロゴキブリを見ることなく安心して暮らしていけるように、ぜひ参考にしてください。

クロゴキブリの生態【特徴・繁殖力・潜み場所】

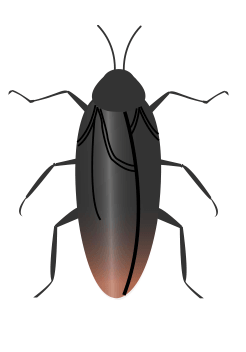

クロゴキブリはその名の通り、黒褐色で光沢のある見た目をした大型種のゴキブリです。

一般の家屋に外から侵入し、狭くて暗い場所や湿った場所に生息します。

そのため、家の中で見かけることの多い代表的な室内ゴキブリです。

北海道から奄美大島まで、日本全土に広く分布しています。

ここからは、さらにクロゴキブリの特徴や繁殖力、屋内の潜む場所について詳しく見ていきましょう。

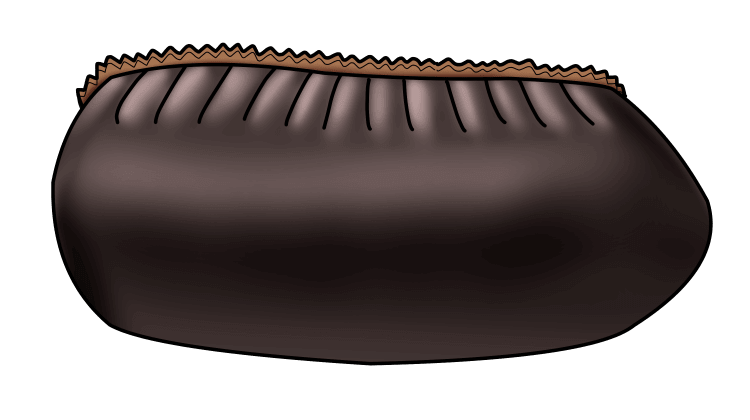

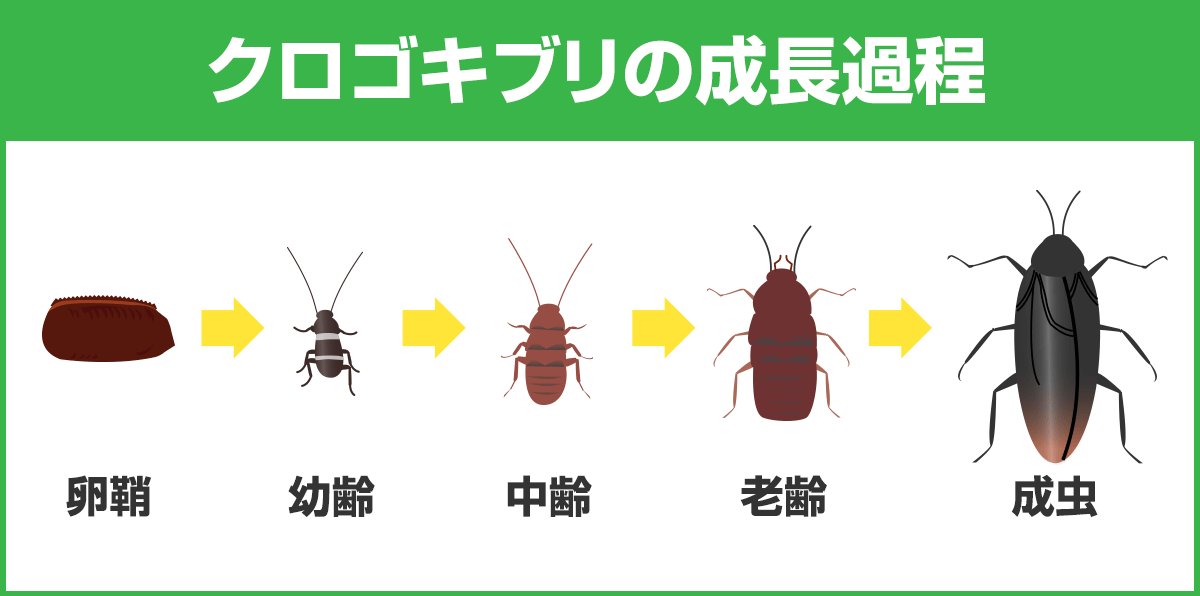

クロゴキブリの特徴(卵鞘・幼虫・成虫)

クロゴキブリは成虫だけでなく、卵や幼虫も家の中で目にすることが多いですよね。

まずは、クロゴキブリの特徴を「卵鞘・幼虫・成虫」それぞれ表にしましたのでご覧ください。

クロゴキブリが産む卵鞘(らんしょう)の中には卵が22〜28個入っています。

そのため、家の中でクロゴキブリの卵鞘や幼虫を見つけたら、他にも親ゴキブリや幼虫がいる可能性があると考えたほうがいいでしょう。

幼虫は生まれてすぐは4mmほどしかありませんが、幼齢、中齢、老齢と8~9回ほど脱皮を繰り返し、大きくなっていきます。

色も生まれてすぐの幼齢のときは黒く腹部に白い帯がありますが、老齢になるにつれ赤褐色になります。

クロゴキブリの成虫は寒さに弱いですが、卵鞘や幼虫の状態でなら越冬休眠が可能です。

その場合の幼虫期間は1年以上になることもあります。

8~12ヵ月をかけて成虫になったクロゴキブリは、5~10月頃に活動して産卵します。

成虫の寿命は4〜5ヵ月です。

参考:公益社団法人 東京都ペストコントロール協会(不潔の象徴ゴキブリ)

アース製薬(クロゴキブリ(幼虫))

1匹から500匹に!驚異の繁殖力

クロゴキブリが産卵するのは1回ではありません。

産卵期に入ると2~7日おきに卵鞘を産み、メス1匹につき15~20回産卵します。

1つの卵鞘の中に入っている卵の数は22~28個ですので、たとえば1匹のメスが25個入りの卵鞘を20回産卵したとすると……

1つの卵鞘中の卵25個 × 産卵回数20回 = 500匹

ということになり、1匹のメスから500匹もの子供が産まれることになります。

驚異的な繁殖力ですよね。

だからこそ、クロゴキブリを見つけたら早めに卵も幼虫も成虫もすべて、徹底的に駆除する必要があります。

参考:アース製薬(知らないほうが幸せかもしれない、ゴキブリの驚異の身体能力と繁殖力。)

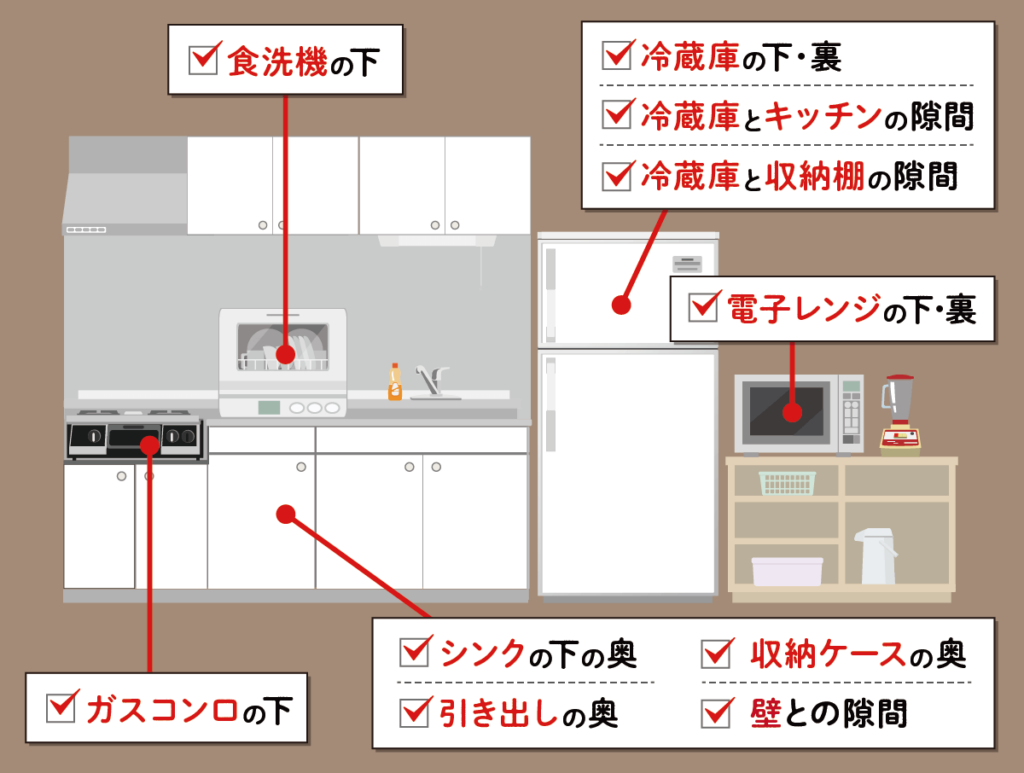

クロゴキブリが好む潜み場所

クロゴキブリが好んで潜む場所の条件は、おもに以下の5つです。

- 暗い

- 狭い

- 湿度が高い

- 暖かい

- エサがある

これらの条件が揃いやすいキッチンでは、以下のような場所にクロゴキブリは潜んでいます。

▼キッチンの例

- 冷蔵庫の下

- 家具や家電の下や隙間

- 壁との隙間

- シンク下や引き出しの奥

この他にも、家の中にはクロゴキブリが好む場所がたくさんあります。

- 風呂場・洗面所

-

- 排水口の中

- 洗面化粧台の下の収納

- 洗濯機の下や隙間

- リビング・寝室

-

- テレビ台の裏

- ベッドの下

- エアコンの裏

- 家具の下や隙間

- 玄関

-

- 玄関の隅

- 下駄箱の中

クロゴキブリは昼間はこういった狭くて暗い場所に潜んでいて、夜間人間が寝静まったあとにこっそり出てきます。

雑食性であり、ホコリ、人間の髪の毛、食べかす、油、なんでもエサにしてしまうため、餓死することはありません。

わずか一滴の水でも3日生きられるというから驚きです。

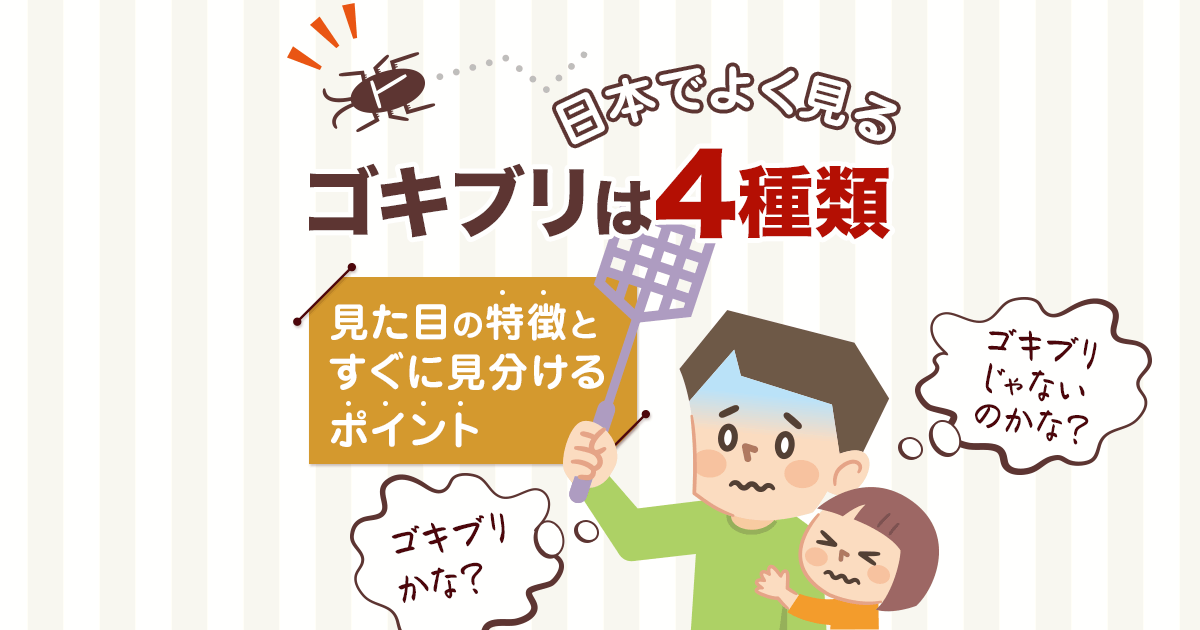

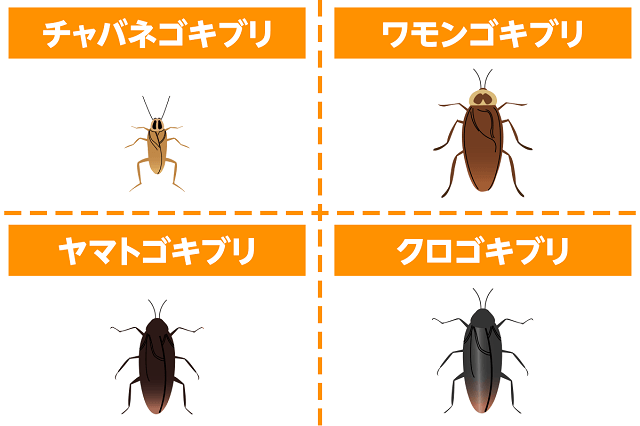

代表的な他のゴキブリ3種との違い

クロゴキブリの他にも、日本には屋内で見かける代表的な3種のゴキブリがいます。

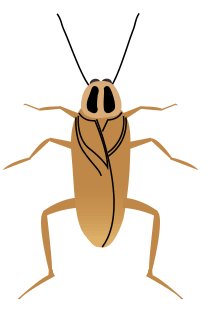

それが「チャバネゴキブリ」「ヤマトゴキブリ」「ワモンゴキブリ」の3種です。

なかにはクロゴキブリに似ている種類のゴキブリもいて見間違えることもあります。

クロゴキブリとしっかり見分けるためにも、他の3種との違いや生息地域を把握しておきましょう。

参考:名古屋市(ゴキブリ類について)、アース製薬(ゴキブリを知る)

クロゴキブリと色が似ていて間違いやすいのは、ヤマトゴキブリです。

クロゴキブリのほうが光沢がありツヤっとした見た目に対し、ヤマトゴキブリはあまり光沢がありません。

大きさもヤマトゴキブリのほうがやや小さめです。

チャバネゴキブリは黄褐色でサイズも小さく、クロゴキブリと見間違えることはありません。発育期間が短く、およそ4ヵ月で成虫になります。

飲食店やビルなどで見ることが多い小型のゴキブリです。

ワモンゴキブリは、クロゴキブリよりも大型のゴキブリです。

前胸背板にリング状の黄白色紋があるのが特徴で、色も赤褐色のため見分けやすいでしょう。

クロゴキブリよりも寒さに弱い性質があります。

4種類のゴキブリの見た目をまとめて見比べるとわかりやすいかもしれませんね。

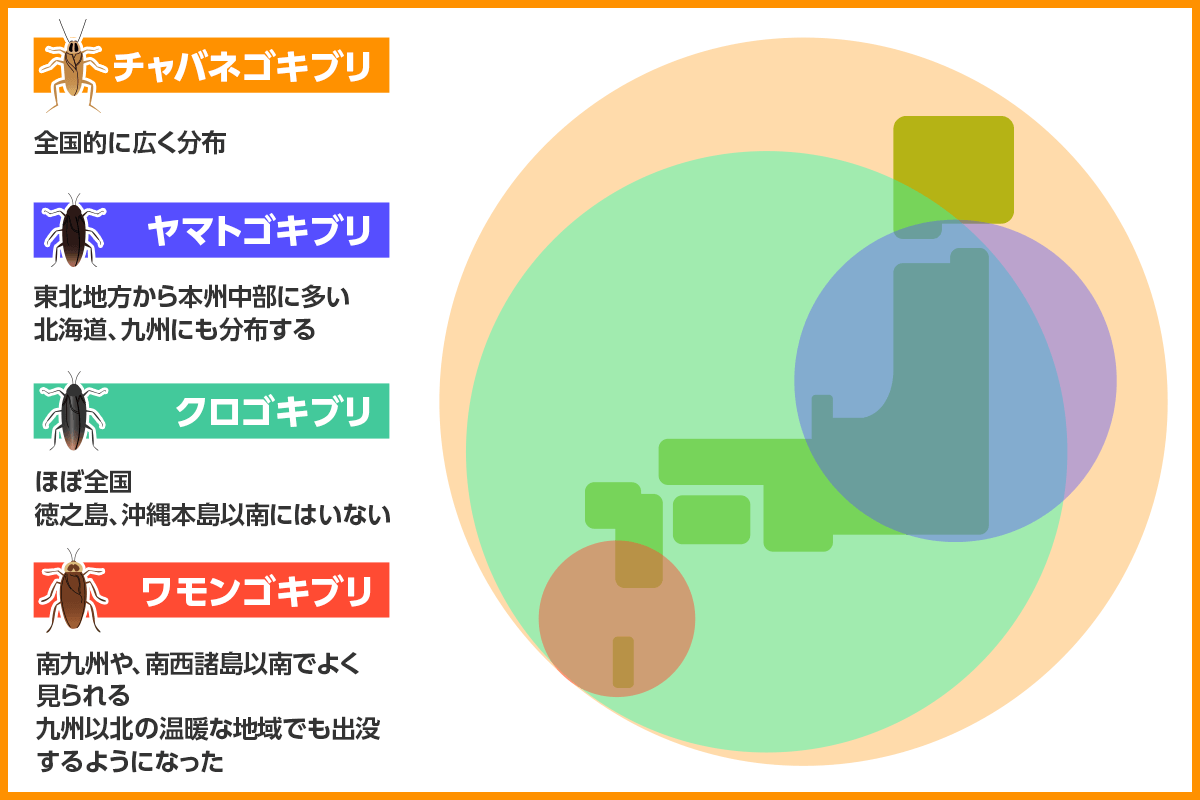

また、上記の4種類のゴキブリの分布図は下記のとおりです。

【ゴキブリ4種の分布図】

この分布図を見てわかるように、クロゴキブリとチャバネゴキブリは全国的に生息していますが、ヤマトゴキブリとワモンゴキブリは生息地域が限定されます。

見た目や発生場所だけでなく、どの地域で見つけたゴキブリかもゴキブリを特定するのに役立ちますので、ぜひ参考にしてくださいね。

※ 対応エリア・加盟店により記載価格や条件では対応できない場合がございます。

※ 対応エリア・加盟店により記載価格や条件では対応できない場合がございます。

↓Backup (PC 記事内CTA旧バージョン)非表示

※1 対応エリア・加盟店・現場状況により、本日中の施工が難しい場合があります。※2 対応エリア・加盟店・現場状況により、事前にお客様にご確認したうえで調査・見積りに費用をいただく場合がございます。

クロゴキブリはどこから侵入する?5つの侵入経路

クロゴキブリの侵入ルートはおもに以下の5つです。

- 玄関

- 窓やベランダ

- 排水口や排水管の隙間

- エアコンの配管や排水ホース

- 段ボールに付着

集合住宅よりも一軒家のほうがゴキブリの侵入する確率が高いとされています。

また、築年数が古い、集合住宅の一階に住んでいる場合、ゴキブリが侵入しやすいでしょう。

ここからは、クロゴキブリの侵入ルートについて詳しく解説していきます。

玄関から侵入

クロゴキブリは人間が出入りする玄関から堂々と入ってくることがあります。

夏の間や、荷物搬入時など開けっ放しにすることが多い方は要注意です。

玄関が閉まっていても、集合住宅に多い郵便受けが一体になっている玄関扉の場合は、郵便受けから侵入してしまう可能性があります。

郵便受けに新聞や広告がはみ出たままになっていたら、郵便受けに隙間ができている状態のためそこから侵入できてしまうのです。

玄関扉に郵便受けがある方は、新聞や広告が挟まれていたらすぐに取るなど、放置しないようにしましょう。

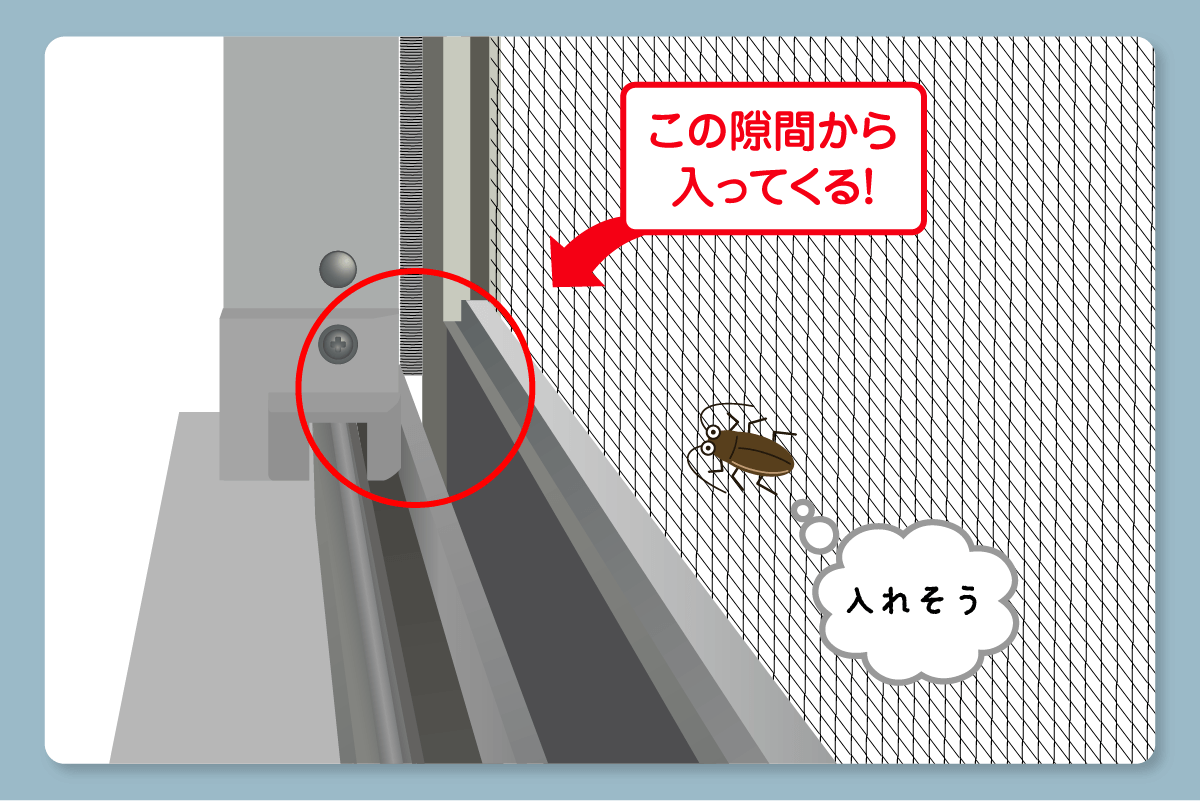

窓やベランダから侵入

クロゴキブリは窓の隙間やベランダからも侵入します。

しっかりと窓を閉めたつもりでも、数ミリの隙間が開いていればクロゴキブリは侵入できてしまうのです。

窓を開けて網戸にしている場合も、網戸とサッシの間にできた隙間から侵入することがあります。

網戸にしているからと油断せず、ゴキブリが侵入できそうな隙間がないかチェックしておきましょう。

また、2階の窓だからといって安心してはいけません。

ゴキブリは壁や樹木を垂直に登ることができるため、壁をよじ登ったり、窓のそばにある樹木に登り窓へ飛び移ったりして2階の窓にも侵入できます。

ベランダには排水口を伝って侵入したり、集合住宅の場合は隣の住人の部屋からベランダを伝って侵入してくることがあります。

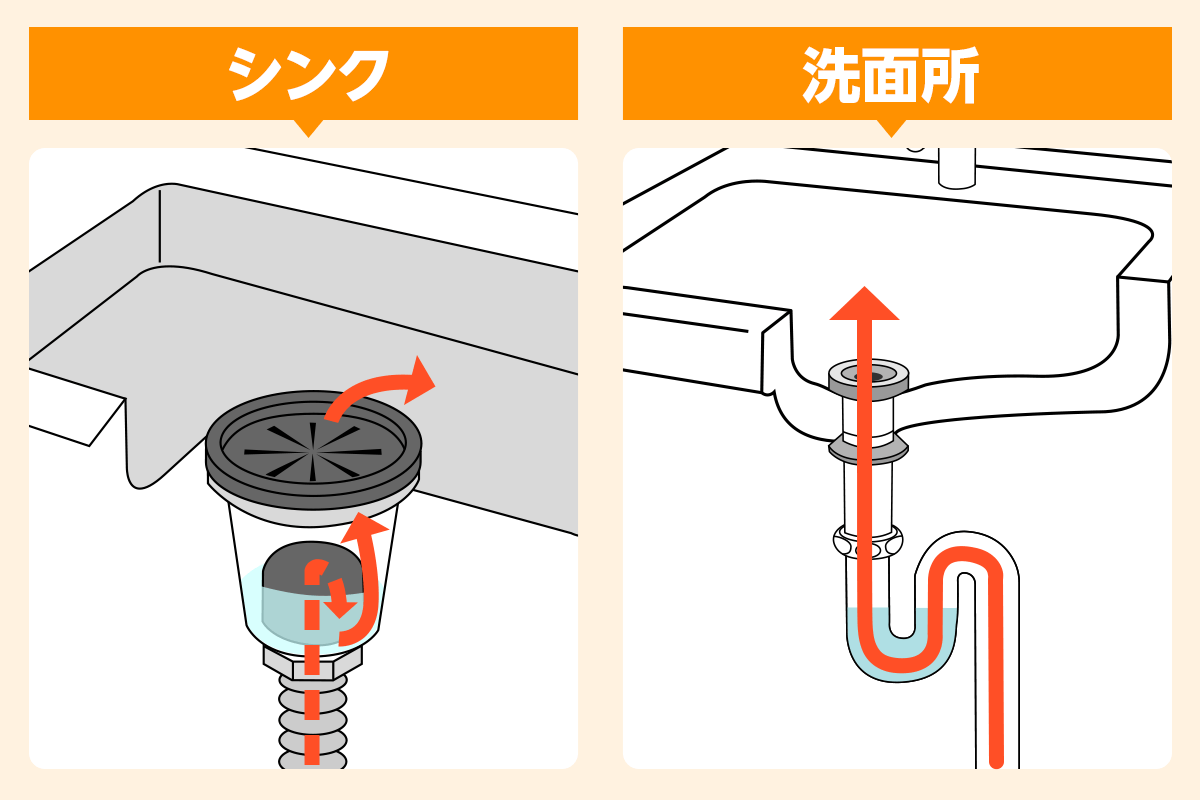

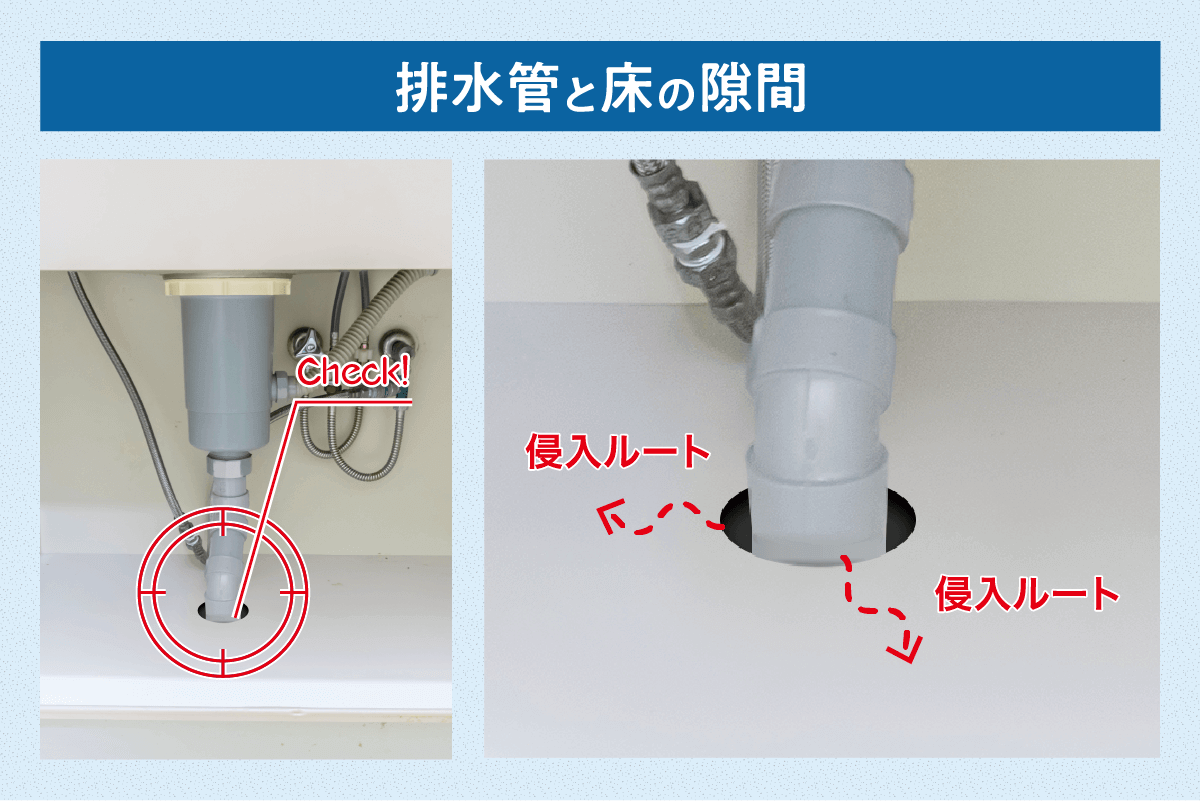

排水口や排水管の隙間から侵入

クロゴキブリは、キッチン・洗面台・洗濯機・お風呂の排水口からも侵入することがあります。

下水道から排水管を這いあがってきたゴキブリは、封水トラップを通り抜け排水口から室内に侵入してしまうことがあるのです。

実際に、クロゴキブリが深さ5cmの封水トラップを通過できたという実験データもあります。

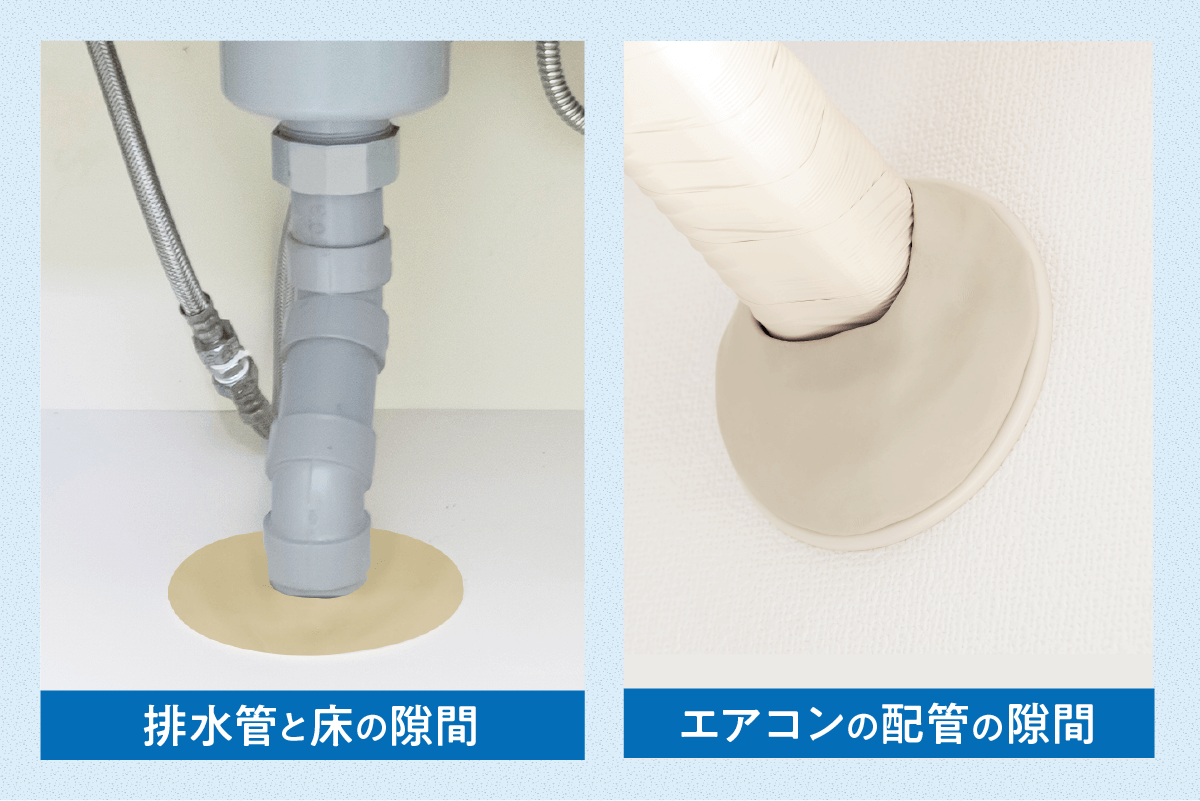

また、排水管と床面に隙間が開いていると、そこからクロゴキブリが侵入することがあります。

日頃から、排水管と床面に隙間が開いていないかチェックしておきましょう。

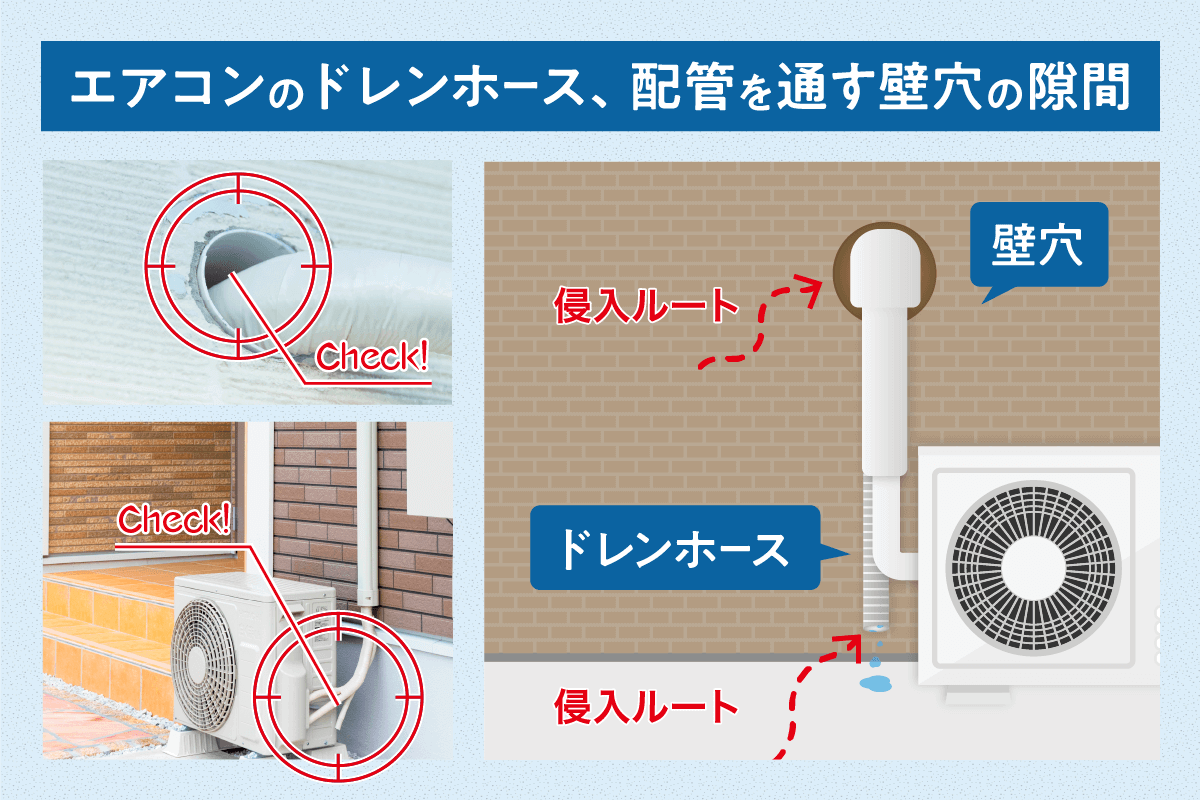

エアコンの配管や排水ホースから侵入

クロゴキブリは、エアコンの配管の隙間や、排水ホースから侵入することがあります。

エアコンの配管は壁に開けられた穴から外の室外機につながっています。

そのため、この配管を通している壁の穴にわずかな隙間ができていると、そこからクロゴキブリが侵入できてしまうのです。

また、室外機には排水するためのドレンホースが付いていますが、そこに防虫キャップなどをつけていない場合、クロゴキブリはドレンホースの穴を通り室内へ侵入します。

段ボールにくっついて侵入

クロゴキブリは、宅配された段ボールにくっついて侵入することがあります。

段ボールは保温・保湿性があり、クロゴキブリが好む環境です。

段ボールは2枚重ねで中に空洞がある構造のため、この空洞に卵を産み付けることもあります。

最近はネットショッピングを利用する人も増え、家にダンボールが増えていく方も多いのではないでしょうか。

捨てるのが面倒だからと家の中に溜め込んでいると、付着していたクロゴキブリの卵が孵化し、大量発生する危険性があります。

クロゴキブリを効果的に駆除する2つの方法

ここからは、クロゴキブリを効果的に駆除する方法について解説していきます。

クロゴキブリを駆除するには、以下の2つの方法が効果的です。

- クロゴキブリを見つけたとき →殺虫スプレー

- 居場所はわからないが、1匹残らず駆除したいとき →ベイト剤(毒エサ)

おすすめの駆除グッズもご紹介しますので、参考にしてください。

見つけたときは殺虫スプレー

家の中でクロゴキブリを見つけたときは、速効性のある殺虫スプレーで駆除するのが効果的です。

なかには、スリッパで叩き潰したり、新聞を丸めて叩いて潰す方法をとる方もいらっしゃいますが、あまりおすすめできません。

一発で素早いゴキブリを仕留められるかわかりませんし、潰した際にクロゴキブリの体液が飛び散る可能性があるためです。

ゴキブリを見つけたときは、なるべく殺虫スプレーで駆除しましょう。

ゴキブリ用の殺虫スプレーはさまざまなメーカーから市販されています。

なかでもおすすめなのが、速効性の高いアース製薬の『ゴキジェットプロ』です。

速効殺虫成分イミプロトリン配合で、瞬時にクロゴキブリの動きを止め素早く退治できます。

狭い隙間に逃げ込んでもスプレーできる隙間用ノズルも付いているため、クロゴキブリを逃がすことなく駆除できるのがポイントです。

| 価格 | Amazon:982円(税込) 楽天:777円(税込) Yahoo!ショッピング: 860円(税込) |

| 内容量 | 450ml |

| 特徴 | 秒速で動きを止めて退治 強力ジェットで逃さない 便利なすき間用ノズル付 |

※価格は2023年4月7日時点

クロゴキブリに遭遇した際にすぐに使えるよう、あらかじめ購入して常備しておくとよいでしょう。

もちろん、クロゴキブリ以外のゴキブリにも効果があります。

居場所がわからないときはベイト剤(毒エサ)

クロゴキブリの居場所はわからないけど駆除したいときや、1匹見つけたから他にもいるかもと不安になったときは、ベイト剤を置くのがおすすめです。

ベイト剤とは、殺虫成分入りの毒エサのことで、毒エサを食べたクロゴキブリだけでなく、そのクロゴキブリのフンや死骸を食べた巣の仲間のゴキブリまで駆除できるのがポイントです。

メスが産み落とす前の卵にも効果があり、卵から幼虫、成虫までトータルに効き目を発揮します。

ただし、すでに産み落とされている卵には効果がないため、卵は見つけて潰すか幼虫になるのを待ってベイト剤で駆除するしかありませんので注意してください。

おすすめのベイト剤はアース製薬の『ブラックキャップ』です。

置いたその日から効果があり、1年間効果が持続します。

ゴキブリが警戒しにくい構造になっており、8つの成分で誘引してゴキブリに毒エサを食べさせます。

| 価格 | Amazon:811円(税込) 楽天:809円(税込) Yahoo!ショッピング: 550円(税込) |

| 内容量 | 12個 |

| 特徴 | 置くだけ簡単 薬剤に触れる心配のない安心設計 1年間効果が持続 |

※価格は2023年4月7日時点

ベイト剤は、たくさん置くことでクロゴキブリの駆除効果をアップさせます。

1章でご紹介した【クロゴキブリが好む潜み場所】を参考に、いろいろな隙間に設置しましょう。

こちらの記事では他のゴキブリ駆除グッズや、効果的な使い方をさらに詳しくご紹介しています。

※ 対応エリア・加盟店により記載価格や条件では対応できない場合がございます。

※ 対応エリア・加盟店により記載価格や条件では対応できない場合がございます。

↓Backup (PC 記事内CTA旧バージョン)非表示

※1 対応エリア・加盟店・現場状況により、本日中の施工が難しい場合があります。※2 対応エリア・加盟店・現場状況により、事前にお客様にご確認したうえで調査・見積りに費用をいただく場合がございます。

クロゴキブリを侵入させない5つの予防対策

クロゴキブリを家の中に侵入させないためには、しっかりとした予防対策が大切です。

ここからは、効果のある以下の5つの予防対策について解説していきます。

- 侵入口をなくす

- 屋内、屋外両方にベイト剤を置く

- 生ごみは密閉してこまめに捨てる

- 家の中を清潔に保つ

- ダンボールはため込まずにすぐ処分

予防対策①侵入口をなくす

外からクロゴキブリが侵入できそうな隙間や穴をしっかりと塞ぎましょう。

ゴキブリが寄り付かないように、侵入口付近を定期的に掃除したり隙間がないかチェックすることも大切です。

おすすめの対策の仕方を表にしましたので参考にしてください。

| 侵入口 | 対策方法 |

|---|---|

| 玄関・窓・ 網戸の隙間 | 隙間テープ |

| 換気扇・通気口 | フィルター |

| 排水口 | ネット |

| エアコンの 配管と壁・ 排水管と床面の隙間 | パテ |

| エアコンの ドレンホース | 防虫キャップ・ネット |

予防対策②屋内・屋外両方にベイト剤を置く

ベイト剤は屋内だけでなく、屋外にも置いたほうが効果的です。

屋外用のベイト剤は、ゴキブリが侵入する前に外で駆除して屋内への侵入を防ぐことができます。

ベランダや玄関の外などに屋外用ベイト剤を設置しましょう。

「ベイト剤を外に置いたら逆にクロゴキブリが寄ってきちゃうんじゃないの?」

と不安になる方もいらっしゃると思いますが、ベイト剤の誘引範囲は限られているため、遠くのゴキブリを寄せ付けることはありません。

安心して使用しましょう。

特にマンションなどの集合住宅にお住まいの方は、屋外用のベイト剤は有効です。

クロゴキブリはベランダを伝って隣家から移動してくることがあります。

予防のためにも、屋外用ベイト剤を設置しましょう。

予防対策③生ごみは密閉してこまめに捨てる

生ごみはフタ付きのゴミ箱に入れて密閉し、こまめに捨てましょう。

特にキッチンの三角コーナー、排水口のゴミ受けの生ごみは毎日捨てるのが基本です。

放置するとニオイにつられてゴキブリが寄ってきてしまいます。

生ゴミをベランダに出しておく場合も、必ず密閉できるゴミ箱に入れておいてください。

ゴミ袋のまま放置すると、ニオイがもれてクロゴキブリを寄せ付けてしまいます。

生ごみはため込まずに、自治体で決められた曜日にしっかりと可燃ごみとして出しましょう。

予防対策④家の中を清潔に保つ

クロゴキブリが好む環境を作らないよう、家の中は常に清潔に保つよう心がけましょう。

清潔に保つための大事なポイントは以下4つです。

- ホコリをためこまないよう、こまめに掃除する

- 水回りの水分はしっかりと拭き取る

- 油の飛び跳ねは都度きれいに拭き取る

- キッチン、お風呂などの排水口のネットは毎日交換

ゴキブリはホコリ、油、髪の毛などなんでもエサにします。

エサとなるものを作らないよう、毎日掃除をしてクロゴキブリを予防しましょう。

予防対策⑤ダンボールはため込まずにすぐ処分

空の段ボールは家にため込まずにすぐに処分するようにしましょう。

すぐに処分できないときは、箱にクロゴキブリの卵や幼虫が付いていないか注意深くチェックし、なるべく早めに処分してください。

卵や幼虫が付いていないからと安心して段ボールを家の中に放置すると、どこからかやってきたクロゴキブリが段ボールを住み家としてしまうことがあります。

対策してもゴキブリが出る場合は業者に相談がベスト

「駆除や予防対策をしてもゴキブリが出る」

「きちんと駆除できているか不安」

「プロにきちんと駆除してもらいたい」

このようにお困りの方は、害虫駆除のプロの業者に相談することをおすすめします。

害虫駆除のプロならばクロゴキブリの習性などを熟知しているため、家の中のゴキブリをしっかりと駆除してくれるはずです。

害虫駆除の業者探しでお困りでしたら、【害虫駆除110番】にお電話ください。

害獣駆除110番ではゴキブリをはじめ、あらゆる害虫に関するご依頼・ご相談を受け付けております。

全国に加盟店があるため、お客様のご要望にそったお近くの業者をすぐにご紹介いたします。

現地調査・見積りは無料※でおこなう業者をご紹介いたしますので、初めての方も安心してご相談ください。

駆除だけでなく、駆除後の清掃・消毒も可能です。

ご相談・ご依頼は24時間365日営業のコールセンターまでお気軽にお電話ください。

※対応エリア・加盟店・現場状況により、事前にお客様の了承をいただいた上で、調査費用等をいただく場合がございます。

※ 対応エリア・加盟店により記載価格や条件では対応できない場合がございます。

※ 対応エリア・加盟店により記載価格や条件では対応できない場合がございます。

↓Backup (PC 記事内CTA旧バージョン)非表示

※1 対応エリア・加盟店・現場状況により、本日中の施工が難しい場合があります。※2 対応エリア・加盟店・現場状況により、事前にお客様にご確認したうえで調査・見積りに費用をいただく場合がございます。

まとめ

クロゴキブリは黒褐色の大型のゴキブリで、全国的に生息しています。

驚異的な繁殖力があり、1匹のメスから500匹もの子供が産まれることもあるため、クロゴキブリを見つけたときは早めに駆除しましょう。

クロゴキブリは窓の隙間や、排水口、エアコンのドレンホースの穴を通って外から室内に侵入します。

駆除とあわせ、侵入口の隙間や穴を塞ぐなどの予防対策もしっかりとおこないましょう。

駆除や対策をしてもクロゴキブリが家に出る場合は、プロの業者に相談することをおすすめします。

そのときは、害獣駆除110番にお電話ください。

スピーディーに対応できる業者を、迅速にご紹介いたします。